あがりこ大王 も 雪化粧。

大好きなにかほ情報をお届けします。

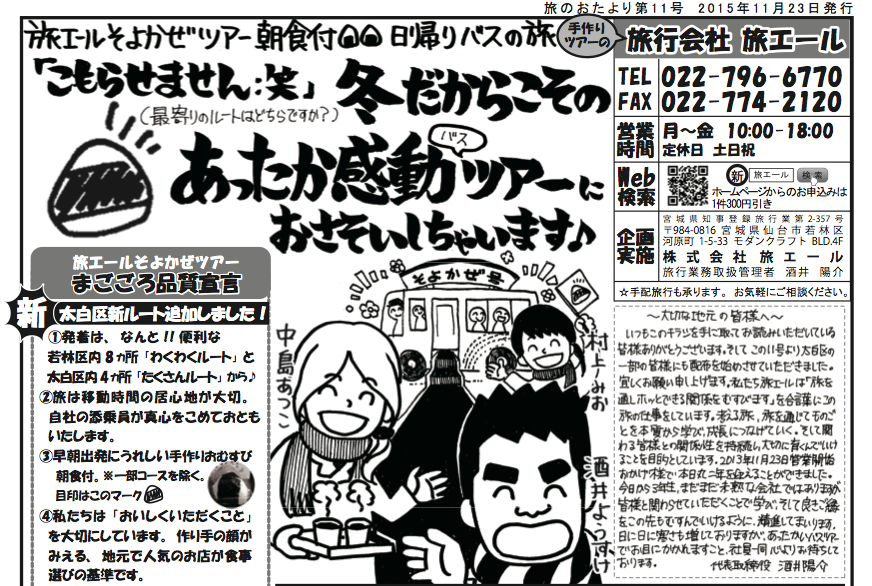

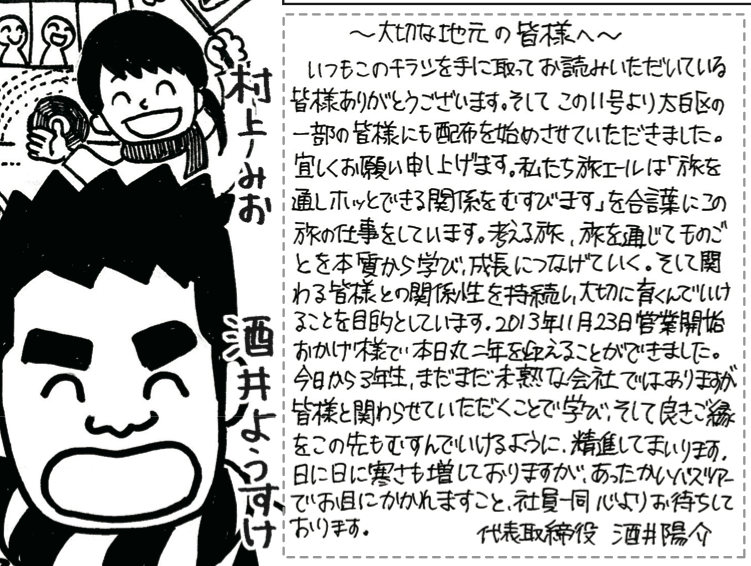

旅エールのバスツアーのときには 必ずガイドとして同行していただく

にかほの あったかガイド 伊藤良孝 さんからのお便り

〜〜〜〜〜

雪のシーズン到来

12月からしばらくは森も眠りの入ります。

今日看板のシート掛けに行ったところ、途中から県道が積雪の状態に

変わりました。

管理棟も12月から春まで閉鎖になります。

静かな森になりますが、時々は

雪の中をトレッキングで楽しみたいと思います。

綿帽子のオウウバユリ、足跡はキツネです。

伊藤 良孝

〜〜〜〜〜

仙台 も だいぶ冷え込んできました。

ボクも今日から ハイソックスです(笑)

「首」をから熱をに逃がさないようにすると、イイそうですよ

首、手首、足首

あったこくして、これからの季節をたのしみましょうv